한국 광복군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국 광복군은 1940년 9월 중화민국 충칭에서 창설된 대한민국 임시정부의 군대이다. 중일 전쟁 발발 이후 대한민국 임시정부의 무력 수단 확보를 위해 장제스의 지원을 받아 창설되었으며, 지청천이 총사령관, 이범석이 참모장을 맡았다. 초기에는 중국 국민당의 통제를 받았으나, 1944년 임시정부로 통수권이 이양되었다. 한국청년전지공작대와 조선의용대 일부를 흡수하여 조직을 확대했으며, 미국 전략사무국(OSS)과 협력하여 국내 진공 작전을 계획했으나 일본의 항복으로 무산되었다. 광복군은 중국 국민당의 통제, 과장된 숫자, 가짜 독립유공자 문제 등 논란을 겪었으며, 해방 후 미군정의 해산 명령과 중국 내전으로 인해 1946년 해체되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 광복군 - 독수리 작전

독수리 작전은 제2차 세계 대전 말기 한국광복군이 미국 OSS와 함께 한반도에 침투하여 일본군을 약화시키려던 군사 작전으로, 일본 항복과 미군의 소극적 태도로 종료되었으나 광복군의 독립 의지를 보여주고 대한민국 건국에 기여할 인물을 배출하는 데 중요한 역할을 했다. - 제2차 세계 대전 중 한국 - 제17방면군

제17방면군은 일본이 결호작전에 대비하여 한반도에 상륙하는 연합군을 저지하기 위해 창설한 군대로, 경성에 본부를 두고 조선군관구의 주요 직위 겸임, 관동군의 통제 하에 있었으나 실제 전투 없이 종전을 맞이했으며, 조선인 강제 동원의 대상이 되었다. - 제2차 세계 대전 중 한국 - 불요불급선

불요불급선은 전시 체제 하에서 군사적 중요도가 낮거나 수송량이 적어 철거 또는 휴지되어도 군사 수송에 큰 영향을 미치지 않는 철도 노선을 의미하며, 일본 제국은 제2차 세계 대전 당시 자원 부족을 해결하기 위해 다수의 불요불급선을 지정하여 철거하거나 운행을 중단시켰다.

| 한국 광복군 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 이름 | 한국 광복군 |

| 원어 이름 | 韓國 光復軍 |

| 원어 이름 (언어) | ko |

| 활동 기간 | 1940년 9월 17일 – 1946년 5월 |

| 창설자 | 김구 |

| 본부 | 충칭, 중화민국 (1940; 1942–1945) |

| 병력 규모 | 339명 ~ 564명 |

| 병력 규모 (1943년) | 3,600명 |

| 소속 국가 | 한국 |

| 깃발 | [[File:Flag of the Provisional Government of the Republic of Korea.svg|150px|border]] |

| 교전 단체 정보 | |

| 활동 시기 | 1940년 9월 17일 ~ 1946년 1월 9일 |

| 이념 | 민족주의, 교전국 및 교전 단체로의 승격 |

| 주요 지도자 | 지청천 이범석 김원봉 김학규 박시창 김홍일 |

| 민족 | 조선민족 |

| 본부 위치 | 충칭시 |

| 병력 규모 | 339명 ~ 514명 |

| 소속 | [[File:Flag of the Republic of China Army.svg|border|22px]] 국민혁명군 |

| 동맹 | [[File:Office of Strategic Services Insignia.svg|x14px]] 미국 전략정보국(OSS) |

| 전투 | 전지 선전 활동 등에 파견 (전투 참가 기록 없음) |

| 계승 조직 | 남조선국방경비대 |

| 한국 광복군 정보 | |

| 활동 기간 | 1940년 9월 17일 ~ 1946년 5월 16일 |

| 이념 | 한국 민족주의 |

| 지도자 | 지청천 이범석 김원봉 김학규 박시창 김홍일 |

| 본부 | 중화민국 충칭 |

| 병력 | 339명 ~ 564명 |

| 유래 단체 | 한국독립군 조선의용대 |

| 이후 단체 | 대한민국 국군 |

| 동맹 단체 | 국민혁명군 |

| 동맹 국가 | |

| 전투 | 한국의 독립운동 태평양 전쟁 중일 전쟁 버마 전역 서울 진공 작전 (1945년) |

| 관련 정보 | |

| 참전 | 한국의 독립운동 태평양 전쟁 중일 전쟁 버마 전역에 9명 참전 |

| 적대 세력 | |

| 동맹 세력 | |

2. 창설 과정

1939년 9월, 한국독립당은 김구가 중국 정부의 승인 없이 독립 부대로 유지하고자 했던 한국광복군 창설을 추진했다. 1940년 4월 11일, 장제스는 김구의 한국독립당 군대 창설 제안을 승인했지만, 긴급한 필요에 따라서만 자금을 지원하기로 했다. 그러나 장제스는 이 군대를 중국 국민당 군대의 지휘를 받도록 하기를 원했던 반면, 김구는 군대의 신뢰성과 정통성을 확보하기 위해 더 큰 독립성을 원했기 때문에 국민당과 김구 사이에 의견 차이가 발생했다. 국민당은 자금 지원을 거부하며 거래에서 손을 뗐지만, 김구는 군대 창설을 계속 추진했다.

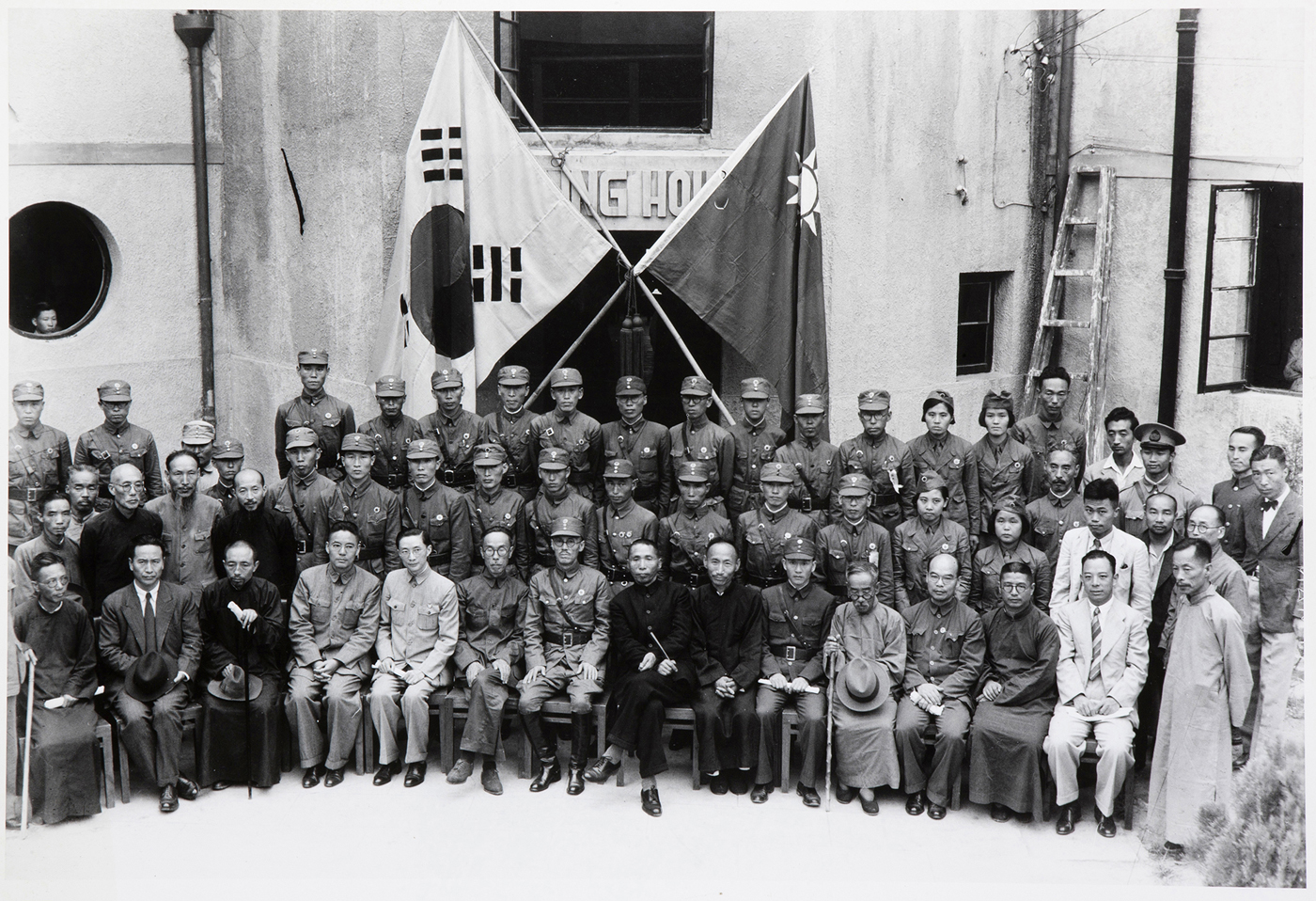

1940년 9월 17일, 한국광복군(KLA)의 공식 창설이 발표되었다. 지청천 장군이 사령관이 되었으며, 군대의 신뢰성과 명성을 확보하기 위해 당시 호화로운 호텔이었던 가릉빈관(嘉陵賓館|가릉빈관중국어)에서 성대한 창설식을 거행했다. 일본군의 공습을 피하기 위해 새벽 6시에 개최되었으며, 외국 대사와 국민당 관리들을 포함하여 200명이 넘는 사람들이 참석했다.

한국광복군은 재미 한국인 사회의 결집의 장이 되었고, 샌프란시스코에 본사를 둔 신한민보(Sinhan Minbo) 신문은 한국광복군의 활동을 정기적으로 보도했다.

대한민국 임시정부를 정식 교전국·교전단체로 승격시켜 연합국의 일원으로 삼겠다는 정치적 목표를 가진 조직으로, 정식 군대가 되어 연합국에 인정받는 것을 목표로 했다.

결성 초기에는 인원 확보에 어려움을 겪어 총사령부만 설립되었다. 총사령은 이청천이고, 참모장은 이범석이었다. 1942년 조선의용대 병력을 합쳐 조직을 확장했다. 장제스가 주도하는 중국 국민당 정부 군사위원회의 국민혁명군의 지휘를 받았으며, 1944년까지 이 상태를 유지했다.

2. 1. 준비 작업

1937년 중일전쟁이 발발하면서, 장제스는 임정이 무력을 갖추는 것을 적극 지원했다. 이는 윤봉길 의사의 훙커우 공원 의거로 조선인에 대한 우호적 분위기가 조성된 데다, 장제스와 김구 개인의 친분도 영향을 미쳤다.[38]1936년 장제스의 제안으로 임시정부는 중국 내 조선인 무장세력을 모아 광복군 조직을 추진하고 있었다.[38] 광복군은 1939년 1월 8일 창립된 임시정부 여당 한국독립당의 당군을 모태로 했다. 이후 여러 독립군, 지청천, 이범석 등이 이끌던 만주 독립군과 연합하여 1940년 9월 창립을 준비했다.

1940년 5월, 임시정부는 장제스에게 광복군 활동 승인을 요청했고, 중국 국민정부 군대의 지휘를 받는 조건으로 승인받았다. 광복군 지휘권은 국민당 정부가 통제했지만, 1944년 8월 임시정부로 넘어갔다.

임시정부는 1919년부터 군대 창설을 원했으나, 자금과 병력이 부족했다. 1932년 7월 김구는 장제스에게 만주 지역 한국인들을 위한 기병 훈련학교 설립 지원을 요청했다. 장제스는 회의적이었으나, 1933년 5월 낙양의 중화민국 육군군관학교에서 항일 투사 훈련을 허가했다.

김구는 낙양 북쪽 약 30km 지점 육군군관훈련반 제17대에서 92명을 훈련시켰다. 훈련 과정은 전술, 무기, 정치, 통신, 체육, 승마, 사격 등이었다. 제2차 중일 전쟁 발발 우려로 훈련은 긴급히 진행되었다.

김구는 특히 1930년 한국독립군 (1929) 모집에 중점을 두었다. 난징의 조선혁명군사정치간부학교 학생 20명도 참여했다.

1935년 4월 9일, 학교는 문을 닫았다. 92명 중 62명이 졸업했다. 좌우익 갈등과 1935년 1월 21일 국민당과 일본 정부 간 협상 등이 이유였다. 훈련받은 전투원 대부분은 광복군에 합류했다.

1937년 7월, 중일전쟁이 시작되었다. 한국 공산당은 군대 소집 계획을 세웠으나, 몇 달 만에 포기하고 1939년경 충칭에 도착했다.

임시정부는 연합국의 일원으로 인정받는 것을[6] 목표로 했다. 초기에는 인원 확보에 어려움을 겪어 총사령부만 설립, 이청천이 총사령, 이범석이 참모장이었다. 1942년 김원봉의 조선의용대 병력을 합쳐 확장했다. 장개석의 중국 국민당 정부 군사위원회 국민혁명군 지휘를 받았으며, 1944년까지 유지되었다. 구성원은 일본군, 만주국군 탈출 인원, 십삼도창의군, 독립군, 조선의용대 등 다양했다.

2. 2. 성립 전례식과 창군

1940년 9월 17일, 충칭 대한민국 임시정부 청사에서 한국광복군총사령부 성립 전례식 및 창군식이 거행되었다. 임시정부 주석 겸 한국광복군창설위원회 위원장 김구는 "광복군은 중화민국 국민과 합작하여 공동의 적인 일본 제국주의자들을 타도하고 두 나라의 독립을 회복하기 위해 연합군의 일원으로 항전한다"는 내용의 「한국광복군선언문」을 9월 15일에 발표했다.[39] 이 행사에는 임정 요인, 현지 한국 거류민, 중화민국 국방성 파견 군관들이 참석했다.[39]독립기념관 광복군 어록비에는 김구 명의의 〈한국광복군 선언문〉이 새겨져 있다.[39]

광복군은 초기에는 군인 없이 총사령부만으로 구성되어 약 30여 명 규모였다. "1기 임무로 장병을 급속히 모집하여 최소 3개 사단을 편성, 항일전선에 참가한다"는 목표 아래, 전선과 가까운 시안으로 이동하여 병력 모집에 주력했다. 1941년 1월 1일, 시안에서 활동하던 한국청년전지공작대를 흡수하여 5지대를 추가, 총 4개 지대로 운영되었다.[40]

1942년 1월 충칭 주재 미국대사관 보고서에는 충칭 내 한국 거류민이 200명을 넘지 않는다고 기록되었으나,[41][42][43] 임정은 500명 이상의 대원으로 시작했다며 위용을 과시했다.

광복군은 중화민국의 지원을 받는 조건으로 활동해야 했다. 1941년 11월 중화민국 정부는 '한국광복군 행동준승' 9개 조항을 통해 광복군이 중화민국 중앙군 참모총장의 명령과 통제 하에 움직이도록 규정했다.[44][45] 이현희는 이를 굴욕적인 군사협정으로 평가하며, 임시정부의 지위까지 위협했다고 비판했다.[44][46] 임정은 이에 반발하여 미국 워싱턴 D.C.로 이전을 계획하고 이승만과 연락했으나,[44][47] 중국 정부의 설득으로 무산되었다.[48]

1944년 8월, 한국광복군 준승은 폐기되고 통수권은 임시정부로 이양되었으나,[44] 광복군의 훈련, 유지는 여전히 국민당 정부의 재정 지원과 장제스의 통제 아래 있었다.[38]

2. 3. 중국 국민당의 통제와 통수권 이양

1937년 중일전쟁이 발발하면서 중국 국민당과 중국 공산당의 2차 국공합작이 이루어졌다. 일본 제국에 맞서기 위해 장제스는 임시정부가 무력을 갖추는 데 전폭적으로 지원했다. 윤봉길 의사의 홍커우 공원 의거로 조선인에 대한 우호적인 분위기가 조성되었고, 장제스와 김구 개인의 돈독한 관계도 영향을 미쳤다.[38]1936년 장제스의 제안으로 임시정부는 중국 내 모든 조선인 무장세력을 통합하여 광복군 조직을 추진하고 있었다.[38] 1940년 5월, 임시정부는 장제스에게 광복군 활동 승인을 요청했고, 중국 국민당군의 지휘를 받는 조건으로 승인받았다. 광복군의 지휘권은 중국 국민당 정부가 통제했지만, 1944년 8월 임시정부로 통수권이 이양되었다.

1940년 9월 15일, 임시정부 주석 겸 한국광복군창설위원회 위원장 김구는 「한국광복군선언문」을 발표했다. 이 선언문은 “광복군은 중화민국 국민과 합작하여 두 나라의 독립을 회복하고자 공동의 적인 일본제국주의자들을 타도하기 위하여 연합군의 일원으로 항전을 계속한다”는 내용을 담고 있다.[39]

1941년 11월, 중국 정부는 광복군에게 '한국광복군 행동준승'이라는 9개 조항의 조건을 제시했다. 이 준승에 따르면 광복군은 중화민국 중앙군 참모총장의 명령과 통제를 받아야 했다.[44][45] 이현희는 이 준승이 광복군을 중국의 보조, 고용군으로 만드는 굴욕적인 군사협정이라고 평가했다.[44][46] 대한민국 임시정부는 이에 분개하여 임시정부를 미국 워싱턴 D.C.로 옮기려 했으나,[44] 중국 정부가 김구를 설득하여 무산되었다.[48]

한국광복군 준승은 1944년 8월에 폐기되었고, 광복군의 통수권은 임시정부로 이양되었다.[44] 그러나 광복군의 훈련과 유지는 국민당 정부의 재정 지원을 받았고, 계획과 목표 설정도 장제스의 통제 아래 있었다.[38] 1944년 중국 국민당 정권은 한국광복군의 통수권을 임시정부 주석 김구에게 이양했다. 그러나 중국 국민당 내부에서도 반대 의견이 있었고, 상하이 등지에서 광복군의 난폭한 행동은 중국인과 조선인 모두에게 증오감을 샀다. 광복군은 친일파 처단뿐 아니라 임시정부 반대 정적을 제거하는 데도 이용되었다.[38]

3. 성장과 활동

대한민국 임시정부는 정식 군대가 되어 연합국에게 인정받는 것을 목표[6]로 삼았다는 점에서 다른 조직과 차별화된다고 여겨진다. 결성 초기에는 인원 확보에 어려움을 겪었으나, 1942년 조선의용대 병력을 합치면서 조직을 확장했다. 한국광복군은 중국 국민당 군사위원회의 국민혁명군 지휘를 받았으며, 1944년까지 이 상태가 유지되었다. 구성원은 일본군·만주국군 탈출 인원, 십삼도창의군, 독립군과 조선의용대 등 다양한 출신으로 구성되었으며, 최대 규모는 300~500명 정도였다.

중국 공산당의 영향력 아래 있는 조선인 항일 조직이 더 강력했지만, “광선(광복전선)”과 “민선(민족전선)”의 통합 요구에 따라, 직접 지휘하지 않는 조선인 부대도 명목상 광복군을 자칭하는 경우가 있었다. 이는 국가주의자와 공산주의자가 혼재하는 상황을 야기했고, 중국 국공 내전의 대립 구조 속에서 불화가 두드러졌다. 1945년 8월에 이르러서야 겨우 통수권을 얻게 된 광복군은 조선반도 잠입을 계획했지만, 일본이 포츠담 선언을 수락하면서 계획은 무산되었다.

한국광복군은 군대를 자칭했지만, 연합군의 참여는 인정받지 못했고, 임시정부가 국가로 인정받지 못했기에 국군도 아니었다. 참전 계획은 있었지만, 종전으로 인해 9명을 인도에 파병한 것을 제외하고는 거의 전투에 참여하지 못했다.[7]

3. 1. 조직 확대

1941년 1월 무정부주의 계열의 한국청년전지공작대가 한국광복군에 편입되었고, 1942년 7월에는 김원봉이 이끌던 조선의용대의 일부가 흡수되었다. 중국 각지에 징모 분처를 설치하고 한국청년훈련반과 한국광복군훈련반이라는 임시훈련소를 운영했으며, 기관지 '광복'을 펴내기도 했다.[43] 이후 조선의용대 편입을 둘러싼 논란이 발생했다. 흡수된 조선의용대 일부는 사상 차이로 인해 결국 분리되었고, 이후 중국 공산당의 지시를 받는 중공군 하부 조직으로 활동하다가 6.25 전쟁 발발 무렵 남한 침략을 목적으로 북한으로 이동했다.대한민국 임시정부는 태평양 전쟁이 발발하자 1941년 12월 10일 일제와 독일에 선전포고를 했다. 광복군은 1943년 영국군에 파견되어 버마 전역에 투입되었으며, 이후 임정 구미외교위원부 위원장 이승만을 통해 미국 국무부에서 파견한 도노번 장군에게 OSS 특별 훈련을 받기도 했다.

1942년 초, 김구는 중국 국민당이 자신의 좌익 경쟁자인 김원봉과 비밀리에 협상하여 중경에 있던 조선의용대 장교 20여 명을 한국광복군(KLA)에 흡수하려 한다는 사실을 알게 되었다. 김원봉은 한국광복군에 아직 존재하지 않는 부사령 직책을 조건으로 이에 동의했다.[43]

1942년 5월 13일, 한국독립당은 양보하여 합병을 승인했다.[43] 이로써 조선의용대는 한국광복군에 흡수되었다. 그러나 이 결정은 양측 모두에게 불만족스러웠다. 김구는 국민당에 여러 차례 편지를 보내 한국광복군 내정에 직접 간섭하지 말 것을 촉구했다. 김원봉은 5월 15일 밤새 울고 술을 마셨으며, 12월 5일까지 부사령 직책을 맡지 않았다고 한다.[43] 김원봉은 1944년 4월 11일 군사령관으로 선출되었지만, 국민당과의 관계는 여전히 불안정했고, 그의 권한은 약화되었으며 여러 면에서 배제되었다.

국민당은 한국광복군에 대한 통제력을 강화하기 위해 재정 지원을 줄이고, 많은 중국군 장교들을 한국광복군 행정부의 공석에 배치하기 시작했다. 이로 인해 한국광복군은 사실상 의미 있는 군사 활동을 할 수 없게 되었다.[43]

3. 2. 연합군과의 협력

한국광복군은 1943년 영국군의 요청으로 버마 전역에 투입되었으며, 이후 임정 구미외교위원부 위원장 이승만을 통해 미국 국무부에서 파견한 도노번 장군에게 OSS 특별 훈련을 받았다.[43]영국군은 일본어 구사자가 필요했기 때문에 한국광복군에게 제2차 세계 대전의 동남아시아 전구에서 영국 인도군과 함께 싸울 병력을 요청했다.[3] 1943년 8월 29일, 한국광복군 9명이 콜카타(캘커타)로 파견되었다. 동남아시아 사령부 최고 연합군 사령관 마운트배튼은 더 많은 병력을 요청했고, 중국 국민당은 마지못해 16명을 추가 파병하기로 했지만 지연되었다. 이들은 버마와 인도 외곽, 특히 임팔 전투에 배치되었다.

1944년 말부터 한국광복군은 OSS 요원들과 협력을 논의하기 시작했다. 연합국의 승리가 확실시되었지만, 일본과의 전쟁은 최소 1년 이상 지속될 것으로 예상되었고, 여기에는 한국과 일본 본토 침공이 포함될 가능성이 있었다. 따라서 한국광복군은 전후 한국광복군의 지위 향상을 대가로 OSS와의 협력을 제안했다.

1944년 9월, 한국광복군 참모총장 이범석은 중경에서 미국 군사정보부(MIS)의 조셉 디키 대령과 만났다. 이후 이범석은 중국어에 능통하고 청두대학교의 전직 교수였던 OSS 요원 클라이드 베일리 사전트 대위를 만났다. 사전트는 OSS 책임자 윌리엄 J. 도노번 중장에게 OSS와 한국광복군의 협력을 제안했고, 1944년 10월 협력 협정이 체결되었다.

1945년 5월 1일, 수개월간의 협상 끝에 한국광복군은 중국 국민당과의 협정인 “원조한국광복군판법”에 따라 한국광복군에 대한 완전한 통제권을 확보했다.[3] 이를 통해 한국광복군은 다른 연합국들과 보다 자유롭게 협력할 수 있게 되었다.

영어를 할 줄 아는 대학 출신자와 중경에 남아 있던 학도병 출신자들은 제2지대가 미군과 OSS 훈련을 실시하는 데 중요한 역할을 했다. 1945년 4월 29일, OSS 훈련을 받기 위해 중경 토교대에 있던 한광반 출신 19명이 제2지대에 합류했고, 보계수용소에 있던 조선인 병사 20여 명도 제2지대에 편입되었다.

3. 3. 국내 정진작전과 좌절

1945년 4월, 임시정부는 미국 육군과 함께 한국광복군의 OSS 훈련을 승인받았고, 김구는 미국에 있던 이승만에게 연락하여 훈련 진행을 독촉했다. 그러나 김구가 독자적으로 추진한 한국 광복군의 한반도 진주는 중화민국 국민당 정부의 반대로 실패했다.[49][50]임시정부는 일제의 항복이 임박했다는 소식에, 1945년 8월 11일 이범석을 총지휘관으로 하는 국내정진군(國內挺進軍)을 편성했다. 8월 16일 선발대가 미군 비행기를 타고 한반도로 향했으나, "가미카제 특공대가 공격 중"이라는 무전을 받고 회군했다. 8월 18일 다시 서울 여의도 비행장에 착륙했지만 일본군의 저항으로 철수해야 했다.[51]

이후 임정은 오광선을 국내지대장으로 파견, 서울에 한국광복군 국내지구사령부를, 대전에 한국광복군 경비대 훈련소를 설치했다. 그러나 미군정은 '사설 군사단체 해산령'을 내려 광복군 국내지대를 해체했다. 1946년 5월 16일, 중국에 주둔하던 광복군도 중국 국공내전의 혼란 속에서 사실상 해체를 선언했다.[43]

광복군은 해방 이후에도 중국에 남아 병력 확충에 힘썼지만, 중국 정부의 지원을 받지 못해 1946년 4월 30일 난징에서 총사령부를 해산하고 5월 말 이범석 장군의 지휘 아래 귀국했다. 귀국 병력은 약 500명이었다. 임시정부 선전부장 엄항섭은 광복군 총병력이 1만 명이라고 주장했으나, 이는 과장된 것이다.[51]

4. 논란

광복군은 일본군과 만주군 출신 한국인 병력의 귀순을 적극적으로 추진하였다. 장준하는 부사령관 겸 1지대장 김원봉이 자신을 영입하려는 것에 대해 비판하고,[52] 일본군 출신들을 독자적으로 영입하려던 것을 지청천에게 보고하기도 하였다. 장준하는 김원봉이 일본군 출신 한인 병력에게 대한민국 임시정부와 광복군에 대한 불신임을 심어주려 하였다고 주장하였다.[53]

광복군과 관련해서는 '해방 후 광복군' 문제, 박정희 전 대통령의 비밀 광복군 활동설, 광복군 숫자 과장 및 가짜 독립유공자 문제 등 여러 논란이 존재한다. 이러한 논란은 소설, 드라마, 영화 등을 통해 확산되기도 하였다.

4. 1. '해방 후 광복군'과 박정희 비밀공작원설

해방 직후, 베이징에는 광복군 출신, 학도병 출신 등 약 400여 명의 조선 청년들이 집결하였다. 이 중에는 만주군 대위 출신 신현준과 중위 출신 박정희도 있었다. 대한민국 임시정부는 이들을 김학규 광복군 제3지대장 휘하로 임시 편입시켰고, 신현준과 박정희는 만주군 장교 경력을 인정받아 각각 제3지대 1대대장과 2중대장을 맡았다. 이들은 모두 '해방 후 광복군'으로 불린다.[54]박정희처럼 고등교육을 받은 일본군 장교는 "일본군 출신 조선인들을 광복군에 적극 편입한다"는 한국독립당의 방침에 따라 광복군에 편입되었다. 해방 이후 확군된 병사의 수는 베이징 1,300여 명, 난징 800여 명, 상하이 1,300여 명 등에 달했다.[55]

박정희가 소속되었던 광복군 부대는 북평잠편지대, 혹은 제3지대 주평진대대(駐平津大隊)로 추정된다. 이 부대는 사실상 포로수용부대와 같은 성격이었으며, 광복군이 세력을 확장하기 위해 부대 명칭을 부여한 것이었다.[56]

박정희가 일제 패망 이전에 광복군 비밀요원이었다는 주장은 박영만의 소설 《광복군》의 근거로 활용되었으나, 이는 사실이 아니다. 간도특설대에 대한 증언을 한 이용에 따르면, 박정희·신현준이 광복군 김학규 장군에게서 비밀 명령을 받았다는 이야기는 거짓이다.[57]

광복군 출신 장준하는 1967년 대선에 맞춰 나온 소설 《광복군》에 대해, 친일파 박정희를 비밀광복군으로 둔갑시켰다며 격분했다. 그는 윤보선을 지지하며 전국을 돌아다니며 해당 내용이 거짓임을 주장했고, 당시 중앙정보부는 장준하의 발언을 기록했다.[58]

장준하는 일본군을 탈출하여 광복군이 된 자신의 경험을 바탕으로, 만주군·일본군 출신들이 해방과 함께 광복군에 편입된 상황을 비판했다. 그는 하루아침에 독립운동가로 자처하는 이들의 행태와 광복군 내부의 대립을 지적하며, 과거를 불문하고 독립운동가의 이름을 남발하는 상황을 비판했다.[59]

김승곤 전 광복회장은 박영만이 청와대의 지원을 기대하고 《광복군》을 썼으나, 박정희는 자신이 광복군이 아니라며 화를 냈고, 결국 박영만은 지원을 받지 못했다고 증언했다.[60]

이종찬 전 국회의원은 중앙정보부 근무 당시 《광복군》 책을 수거하라는 지시를 받았으며, 박정희는 자신이 해방 후 김학규 광복군 3지대장의 지휘 하에 사병을 모아 훈련시킨 적은 있지만, 장준하나 김준엽처럼 일제 때 독립군 활동을 한 것은 아니라며 책 내용이 거짓임을 밝혔다고 증언했다.[61]

김홍신 홈페이지에 따르면, 광복군 출신 이재현은 북평 판사처 주임으로서, 만주군 8단이 해체된 후 베이징에서 배회하던 박정희를 체포하여 한국으로 송환한 책임자였다. 당시 북평 판사처는 재중 동포와 한국 국적 일본군들을 본국으로 송환하는 임무를 맡았으며, 일본군 출신이 많아 군 편제가 필요하여 신현준을 대대장, 이주일과 박정희를 중대장으로 임명하여 통솔케 한 것뿐이었다. 따라서 박정희가 광복군 3지대에 편입되었다는 주장은 사실이 아니라고 한다.[62]

육군본부가 발간한 '창군전사'와 장창국이 출간한 '육사 졸업생' 등에도 박정희를 비밀 광복군으로 묘사하는 내용이 등장하지만, 이는 모두 날조된 것이다. 철석부대 출신 박창암, 송석하 등은 박정희가 철석부대 근처에도 가본 적이 없다고 증언했으며, '신태양 악극단' 단장이었던 손목인과 단원들도 이용기라는 이름을 기억하지 못한다고 증언했다. 박정희와 함께 8단에 근무했던 방원철은 8단 시절 연예인이 위문 온 적이 없으며, 박정희는 8단 부임 이후 부대를 떠난 적이 없다고 증언했다.[64]

소설 《광복군》의 영향으로 드라마 《여명의 눈동자》와 영화 《건축무한육면각체의 비밀》에서도 박정희를 독립군으로 묘사하여 독립운동가들의 항의를 받기도 했다.[65]

4. 2. 과장된 광복군 숫자와 가짜 독립유공자

독립운동가 서훈을 둘러싼 논란 중 하나는 '가짜' 또는 '자격 미달' 광복군 문제이다. 이는 우리 사회에서 금기시되어 왔지만, 광복군 숫자에 과장이 많다는 사실이 밝혀지면서 논란이 커졌다.[66]2005년 SBS 뉴스추적 보도에 따르면, 1945년 4월 대한민국임시정부 문서에는 광복군 인원이 339명으로 기록되어 있지만, 독립유공자로 선정된 광복군은 560명이다. 심지어 해방 이후인 8월 19일에 입대한 사람도 있었다.[67] 광복군 군무부장을 지낸 김원봉이 작성한 문서에는 1945년 3월 현재 광복군 수가 514명(중국인 65명 제외 시 449명)으로 기록되어 있다.[68]

광복군 제1지대 대원이었던 김득명은 "중국으로부터 물자를 타기 위해 (광복군) 숫자를 부풀렸다"고 증언했다. 실제 광복군 인원보다 독립유공자 수가 많은 이유는, 일제 패망 후 광복군에 편입된 이들이 많았기 때문으로 보인다.[69]

특히 일본군 포로로 중국군 포로수용소에 있던 한인 출신 포로들이 광복 직후 임시정부에 인계되면서 광복군으로 편입되었고, 이들(토교대)을 비롯해 비호대와 3지대 등에서 가짜 광복군 논란이 불거졌다.[69] 박정희처럼 일본군 장교 출신들은 한국독립당의 방침에 따라 광복군에 적극 편입되었는데, 해방 이후 확군된 병사의 수는 베이징 1,300여 명, 난징 800여 명, 상하이 1,300여 명 등에 달했다.[70]

광복군 3지대는 본부와 멀리 떨어져 있어 통제가 어려웠고, 서훈 초기에는 서로 인우보증을 서가며 서훈을 받은 경우가 많아 가짜나 자격 미달자가 많을 것이라는 지적이 있었다.

1990년대부터 가짜 독립유공자 문제가 꾸준히 제기되었다. 중국 국민당 정부에서 광복군 지원 업무를 맡았던 왕지셴 전 상교는 "비호대란 단체는 들어본 적이 없다"고 증언하며, 일부 한국인이 검증되지 않은 단체 이름을 지어내 독립유공자 행세를 해왔음을 시사했다.

가짜 독립투사가 등장한 이유로 1945년 해방 뒤 일본군에서 활동하던 한국인이 광복군으로 들어가 '신분 세탁'을 했기 때문이라는 분석이 있다. 광복군 출신 독립운동가 장준하의 장남 장호권 씨도 엉터리 독립유공자의 유래를 사이비 광복군(해방 후 광복군)에서 찾는다.[72][73]

5. 구성원

한국광복군은 대한민국 임시정부를 정식 교전단체로 승격시켜 연합국의 일원으로 삼겠다는 정치적 목표를 가진 조직이었다. 초기에는 인원 확보에 어려움을 겪었으나, 1942년 조선의용대를 흡수하면서 조직을 확장했다. 이청천이 총사령, 이범석이 참모장을 맡았고, 구성원은 일본군·만주국군 탈영병, 십삼도창의군, 독립군, 조선의용대 출신 등 다양했다.[6] 이들은 민족주의자와 공산주의자가 혼재된 상태였으며, 최대 규모는 300~500명 정도였다.

중국 국민당 정부 군사위원회의 지휘를 받았으며, 중국 공산당 산하 조선인 항일 조직과의 통합 요구 속에서 국가주의자와 공산주의자 간의 갈등이 있었다. 1945년 8월에 통수권을 얻었으나, 일본의 항복으로 조선반도 잠입 계획은 무산되었다.

광복군은 연합군의 일원으로 인정받지 못했고, 대한민국 임시정부도 정식 정부로 인정받지 못했다. 1946년 1월 미군정의 명령으로 무장 해제 및 해산되었고,[7] 한국 육군의 전신은 남조선국방경비대로 이어졌다. 광복군 출신들은 북한으로 가서 조선인민군에 입대하거나, 대한민국 육군에 일부 참여했지만, 군부 내 주도권은 일본군 및 만주국군 출신들이 차지했다.[28]

광복군은 정규 군사 교육 부족, 서구적 사고 부재, 영어 능력 부족 등으로 미군 군사 고문단으로부터 낮은 평가를 받았다.[34] 또한, 이승만과 김구의 권력 투쟁에서 김구 계열이 밀려나면서 광복군 출신들은 군부 내 주도권을 상실했다.[34] 광복군 출신 중 대장으로 진급한 사람은 없었고, 중장 진급자도 소수에 불과했다.[35]

광복군 제9전구공작대는 중국군 제9전구 지역에서 활동하며 일본군에 대한 정보 수집, 선전 활동, 포로 심문 등을 담당했다. 대륙타통작전(大陸打通作戦) 이후 일본군에서 탈출한 조선인 병사들을 흡수하여 세력을 확장했으며, 이들은 제1지대 제3구대에 편성되었다.

1946년 남조선국방경비대 창설 당시 광복군 출신들은 일본군, 만주국군 출신과의 협력을 거부하며 참여하지 않았다.[31] 그러나 류동설이 통위부 장관에 취임하면서 일부 광복군 출신들이 조선경비사관학교에 입교했고,[24] 대한민국 수립 후 육군사관학교 특별반 등에 입교하거나 특임 입대했다.[33]

| 성명 | 출신학교 | 한국군 경력 | 비고 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 임관 (임관 당시 계급) | 최종 계급 | 주요 보직·소속 부대 | |||

| 최용덕 | 보정항공학교 1기 중국육군대학 특별반 5기 | 항공 제1기 (소위) | 공군 중장 | 공군참모총장 | 초기 한국 공군은 중장이 최고 계급이었다.[36] |

| 김홍일 | 귀주육군강무학교 2기 중국육군대학 특별반 6기 | 특별임관 5기 (준장) | 육군 중장 | 교장, 제1군단장 | |

| 최덕신 | 중앙군관학교 10기 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 중장 | 사단장, 군단장 | |

| 이준식 | 운남육군강무당 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 중장 | 사단장, 부군단장 | |

| 안춘생 | 중앙군관학교 10기 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 중장 | 사단장, 제2군 부사령관 | |

| 박시창 | 황포군관학교 5기 중국육군대학 특별반 6기 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 소장 | 부군단장 | |

| 유해준 | 중앙군관학교 15기 | 군사영어학교 (중위) | 육군 소장 | 제1군 부사령관, 육군대학 총장 | |

| 박영준 | 중앙군관학교 17기 | 육사 8기 4차 (소령) | 육군 소장 | 정훈감, 사단장 | |

| 김국주 | 한광반 | 육사 특별 7기 (소위) | 육군 소장 | 사단장, 제1군 부사령관 | |

| 김관오 | 운남육군강무당 | 육사 특별 7기 (소위) | 육군 소장 | 제21연대장, 유격사령부 사령관, 병무감 | |

| 권준 | 황포군관학교 4기 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 소장 | 수도경비사령관, 관구사령관 | |

| 장흥 | 황포군관학교 5기 | 특별임관 5기 | 육군 소장 | 헌병사령관, 병무지구사령관, 병무감 | |

| 김영일 | OSS 특수작전훈련 | 육사 특별 8기 | 육군 소장 | 제100군수사령관, 육대총장 | |

| 김용관 | OSS 특수작전훈련 | 육사 5기 | 육군 소장 | 대대장, 부연대장, 사관후보생대장, 제38사단장 | |

| 민영구 | 중국항해전문학교 | 특별교육대 제3차 (소령) | 해군 소장 | 부산경비부 사령관, 함정국장, 작전참모부장, 해사교장 | |

| 송호성 | 함단군관강습소 | 육사 특별 2기 (소령) | 육군 준장 | 국방경비대 총사령관, 사단장 | 한국전쟁 초기 월북 |

| 장호강 | 장교양성소 | 육사 8기 4차 (소위) | 육군 준장 | 연대장, 사단장, 군수기지 부사령관 | |

| 김동수 | 중앙군관학교 10기 | 특별임관 | 육군 준장 | 연대장, 사단장 | |

| 박기성 | 중앙군관학교 11기 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 준장 | 훈련소장, 예비사단장 | |

| 고시복 | 중앙군관학교 10기 | 육사 2기 (소위) | 육군 준장 | 제6사단 참모장, 제30연대장, 병무지구사령관 | 1953년 5월 8일 전사 |

| 박영섭 | 한청반 2기 중앙군관학교 제7분교 OSS 특수작전훈련 | 육사 7기 | 육군 준장 | 제21연대 제2대대장 | |

| 오광선 | 신흥무관학교 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 준장 | 병무지구사령관 | |

| 채원개 | 낙양강무당 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 대령 | 여단장 | |

| 전성호 | 독립군간부양성소 | 육사 제8기 1차 (소령) | 육군 대령 | 제12연대장 | 1950년 9월 14일 전사 |

| 강홍모 | 중앙군관학교 20기 | 육사 4기 | 육군 대령 | 제32연대장, 제5군관구 참모장 | 김창룡 암살에 관련된 혐의로 구속되어 군법회의에서 전액 몰수, 징역 2년을 선고받음 |

| 이종국 | 중앙군관학교 20기 | 육사 4기 | 육군 대령 | 육사 교관, 정보참모, 부연대장 | 1951년 1월 1일 전사 |

| 김주 | 중앙군관학교 제3분교 | 육사 5기 | 육군 대령 | 제11연대 제1대대장 | |

| 장철부 | 중앙군관학교 20기 | 육사 5기 (소위) | 육군 대령 | 기병대대장 | 1950년 8월 4일 자결 |

| 문응국 | 한청반 3기 | 육사 5기 | 육군 대령 | 제2사령부 작전참모부 차장, 제12연대장, 제1사단 부사단장 | |

| 박용운 | 육사 5기 | 육군 대령 | |||

| 박승헌 | 한광반 | 육사 3기 | 육군 대령 | 육군헌병학교장, 육군헌병차감 | |

| 전려호 | 한광반 | 육사 3기 | 육군 대령 | 제6사단 헌병대장, 육군헌병학교장, 국방부 조사본부장 | |

| 최봉진 | 한청반 | 육사 3기 | 육군 대령 | 병참기지창장 | |

| 장철 | 한청반 2기 중앙군관학교 18기 OSS 특수작전훈련 | 육사 7기 | 육군 대령 | 제39사단 참모장, 육군조달차감 | |

| 이무중 | 제5전구간부훈련반 | 육사 제2기(소위) | 육군 대령 | 제11연대 중대장, 제12연대 제3대대장, 제11연대 제3대대장 | 1950년 10월 1일 전사 |

| 나태섭 | 중앙군관학교 10기 | 육군 대령 | |||

| 문상명 | 육군 대령 | 제2연대장, 육군대학 참모장 | |||

| 김영재 | 일본항공학교 | 공군 대령 | 정비보급전대장, 부산공급처장 | ||

| 한성도 | 중앙군관학교 낙양분교 | 육사 3기 | 육군 중령 | 연대장 | 중령으로 예편, 복직 준비 중 한국전쟁에서 실종 |

| 차영상 | 한광반 | 육사 5기 | 육군 중령 | 서울지구 헌병대장 | 1950년 6월 29일 전사 |

| 김명탁 | 한청반 중앙군관학교 제7분교 | 육사 5기 (소위) | 육군 중령 | 제6사단 | 1950년 10월 20일 전사 |

| 차성훈 | OSS 특수작전훈련 | 육사 5기 | 육군 중령 | 제8사단 | 1951년 12월 20일 전사 |

| 김명천 | 신강군관학교 | 육사 5기 | 육군 중령 | ||

| 김중섭 | 한광반 | 육군 중령 | |||

| 박석권 | 육군 중령 | 제10연대 제1대대 중대장 | 강릉 전투에서 부상 | ||

| 윤태현 | 한청반 3기 OSS 특수작전훈련 | 육사 특별 제7기 (소위) | 육군 소령 | 제21연대 제1대대장 | 1950년 7월 17일 즉결처분 |

| 김윤택 | 육사 제5기 (소위) | 육군 소령 | 육사 생도대 제1중대장 | 1950년 6월 30일 전사 | |

| 이무선 | 중앙군관학교 낙양분교 | 육사 특별 7기 1차 (소위) | 육군 소령 | 중대장 | 1951년 4월 13일 전사 |

| 최철 | 한청반 2기 중앙군관학교 제7분교 | 육사 특별 7기 1차 (소위) | 육군 소령 | 제7사단 | 1950년 7월 6일 전사 |

| 김일환 | 한광반 | 육사 8기 3차 | 육군 소령 | 제16연대 | 1950년 11월 22일 전사 |

| 김영남 | 육사 8기 4차 | 육군 소령 | 헌병사령부 제3처 감찰계, 제1군단 헌병대 제2과장, 제18연대 헌병대장 | 1950년 7월 29일 전사 | |

| 박영진 | 한청반 | 육사 7기 | 육군 대위 | 제8연대 | 1950년 6월 25일 전사 |

| 선우기 | 한청반 3기 OSS 특수작전훈련 | 육사 특별 8기 | 육군 대위 | 제7사단 | 1949년 12월 4일 전사 |

| 김현 | OSS 특수작전훈련 | 육사 8기 3차 | 육군 대위 | 제16연대 | 1950년 11월 1일 전사 |

| 이영수 | 1952년 입대 (일등병) | 육군 대위 | 제29연대 | ||

| 황하규 | 제5전구간부훈련반 | 육사 7기 | 육군 대위 | 제3사단 | 1950년 7월 18일 전사 |

| 박재화 | 한청반 2기 중앙군관학교 제7분교 OSS 특수작전훈련 | 육사 8기 2차 | 육군 대위 | 제15연대 | 1950년 6월 28일 전사 |

| 김용호 | 중앙군관학교 22기 통신 | 1950년 7월 25일 임관 (소위) | 육군 중위 | 제10연대 제3대대 통신장교 | 1951년 1월 2일 전사 |

| 허지수 | 중앙군관학교 22기 보병 | 1950년 7월 25일 임관 (소위) | 육군 중위 | 제7연대 | 1950년 8월 3일 전사 |

| 장세국 | 입대 (일등병) | 육군 상사 | 1951년 예편 | ||

| 박찬규 | 육군 하사 | ||||

| 박영일 | 육사 2기 | 불명 | 1948년 8월 예편 | ||

5. 1. 지도자

5. 2. 주요 인물

- 이범석: 1900년 10월 20일 출생, 1972년 5월 11일 사망. 1919년 3.1 운동 직후 만주에서 신흥무관학교와 북로군정서 등에서 항일 독립운동을 했다. 1920년 김좌진, 홍범도 등과 함께 청산리 전투를 이끌어 대승을 거두었다. 1933년 대한민국 임시정부에 합류하였고, 1940년 대한민국 임시정부 산하의 한국광복군을 창설하고 육군소장에 임명되었다. 1946년 귀국하여 미군정의 지원을 받아 조선민족청년단(약칭 족청)을 창설했다. 1948년 대한민국 정부 수립 후 국회에서 초대 국무총리로 선출되었으며 초대 국방부 장관을 겸직하였다.

- 안춘생: 1912년 8월 12일 출생, 2011년 1월 26일 사망. 안중근 의사의 5촌 조카로서, 한국 광복군 제2지대 제1구대장으로 활동했다. 해방 후 대한민국 육군 중장을 지냈고, 국회의원 및 제1, 2대 독립기념관 관장을 지냈다.

- 장준하: 1918년 8월 27일 출생, 1975년 8월 17일 사망. 1944년 1월 일본군에 자원 입대하였으나 7월에 탈출한 후 중국군 준위로 활동했다. 1945년 2월 중국 충칭에 있는 한국광복군을 찾아가 소위로 복무하였다. 이후 미국 CIA의 전신인 전략첩보대(OSS)에서 활동하면서 3개월간 국내 진공작전에 가담하여 국내 밀파 특수공작원으로 대기 하던 중 1945년 해방을 맞아 임정 제1진으로 귀국하였다. 이후 김구의 비서로 일했고, 《사상계》를 창간하였다. 1975년 박정희 정권에 대항하는 거사를 준비하던 중 의문사를 당했다.

- 김준엽: 1920년 8월 26일 출생, 2011년 6월 7일 사망. 일제강점기에 학도병으로 강제 징집되었으나 1942년 2월 탈출해 광복군에 합류한 학병탈출 1호였다. 1945년 해방 후 고려대학교 교수가 되었다. 1982년 고려대 총장이 되었으나, 시위학생을 제적하라는 전두환 군사독재 정권의 요구에 맞서다가 1985년 총장직에서 사임을 당했다. 1987년 6.10 민주화 운동 이후 개정된 9차 헌법 전문에 대한민국 정부가 임시정부를 계승하였다는 문장을 삽입하는데 결정적인 역할을 한다.

| 성명 | 출신학교 | 한국군 경력 | 비고 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 임관 (임관 당시 계급) | 최종 계급 | 주요 보직·소속 부대 | |||

| 최용덕 | 보정항공학교 1기 중국육군대학 특별반 5기 | 항공 제1기 (소위) | 공군 중장 | 공군참모총장 | 초기 한국 공군은 중장이 최고 계급이었다.[36] |

| 김홍일 | 귀주육군강무학교 2기 중국육군대학 특별반 6기 | 특별임관 5기 (준장) | 육군 중장 | 교장, 제1군단장 | |

| 최덕신 | 중앙군관학교 10기 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 중장 | 사단장, 군단장 | |

| 이준식 | 운남육군강무당 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 중장 | 사단장, 부군단장 | |

| 안춘생 | 중앙군관학교 10기 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 중장 | 사단장, 제2군 부사령관 | |

| 박시창 | 황포군관학교 5기 중국육군대학 특별반 6기 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 소장 | 부군단장 | |

| 유해준 | 중앙군관학교 15기 | 군사영어학교 (중위) | 육군 소장 | 제1군 부사령관, 육군대학 총장 | |

| 박영준 | 중앙군관학교 17기 | 육사 8기 4차 (소령) | 육군 소장 | 정훈감, 사단장 | |

| 김국주 | 한광반 | 육사 특별 7기 (소위) | 육군 소장 | 사단장, 제1군 부사령관 | |

| 김관오 | 운남육군강무당 | 육사 특별 7기 (소위) | 육군 소장 | 제21연대장, 유격사령부 사령관, 병무감 | |

| 권준 | 황포군관학교 4기 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 소장 | 수도경비사령관, 관구사령관 | |

| 장흥 | 황포군관학교 5기 | 특별임관 5기 | 육군 소장 | 헌병사령관, 병무지구사령관, 병무감 | |

| 김영일 | OSS 특수작전훈련 | 육사 특별 8기 | 육군 소장 | 제100군수사령관, 육대총장 | |

| 김용관 | OSS 특수작전훈련 | 육사 5기 | 육군 소장 | 대대장, 부연대장, 사관후보생대장, 제38사단장 | |

| 민영구 | 중국항해전문학교 | 특별교육대 제3차 (소령) | 해군 소장 | 부산경비부 사령관, 함정국장, 작전참모부장, 해사교장 | |

| 송호성 | 함단군관강습소 | 육사 특별 2기 (소령) | 육군 준장 | 국방경비대 총사령관, 사단장 | 한국전쟁 초기 월북 |

| 장호강 | 장교양성소 | 육사 8기 4차 (소위) | 육군 준장 | 연대장, 사단장, 군수기지 부사령관 | |

| 김동수 | 중앙군관학교 10기 | 특별임관 | 육군 준장 | 연대장, 사단장 | |

| 박기성 | 중앙군관학교 11기 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 준장 | 훈련소장, 예비사단장 | |

| 고시복 | 중앙군관학교 10기 | 육사 2기 (소위) | 육군 준장 | 제6사단 참모장, 제30연대장, 병무지구사령관 | 1953년 5월 8일 전사 |

| 박영섭 | 한청반 2기 중앙군관학교 제7분교 OSS 특수작전훈련 | 육사 7기 | 육군 준장 | 제21연대 제2대대장 | |

| 오광선 | 신흥무관학교 | 육사 8기 1차 (대령) | 육군 준장 | 병무지구사령관 | |

| 채원개 | 낙양강무당 | 육사 특별 3기 (대위) | 육군 대령 | 여단장 | |

| 전성호 | 독립군간부양성소 | 육사 제8기 1차 (소령) | 육군 대령 | 제12연대장 | 1950년 9월 14일 전사 |

| 강홍모 | 중앙군관학교 20기 | 육사 4기 | 육군 대령 | 제32연대장, 제5군관구 참모장 | 김창룡 암살에 관련된 혐의로 구속되어 군법회의에서 전액 몰수, 징역 2년을 선고받음 |

| 이종국 | 중앙군관학교 20기 | 육사 4기 | 육군 대령 | 육사 교관, 정보참모, 부연대장 | 1951년 1월 1일 전사 |

| 김주 | 중앙군관학교 제3분교 | 육사 5기 | 육군 대령 | 제11연대 제1대대장 | |

| 장철부 | 중앙군관학교 20기 | 육사 5기 (소위) | 육군 대령 | 기병대대장 | 1950년 8월 4일 자결 |

| 문응국 | 한청반 3기 | 육사 5기 | 육군 대령 | 제2사령부 작전참모부 차장, 제12연대장, 제1사단 부사단장 | |

| 박용운 | 육사 5기 | 육군 대령 | |||

| 박승헌 | 한광반 | 육사 3기 | 육군 대령 | 육군헌병학교장, 육군헌병차감 | |

| 전려호 | 한광반 | 육사 3기 | 육군 대령 | 제6사단 헌병대장, 육군헌병학교장, 국방부 조사본부장 | |

| 최봉진 | 한청반 | 육사 3기 | 육군 대령 | 병참기지창장 | |

| 장철 | 한청반 2기 중앙군관학교 18기 OSS 특수작전훈련 | 육사 7기 | 육군 대령 | 제39사단 참모장, 육군조달차감 | |

| 이무중 | 제5전구간부훈련반 | 육사 제2기(소위) | 육군 대령 | 제11연대 중대장, 제12연대 제3대대장, 제11연대 제3대대장 | 1950년 10월 1일 전사 |

| 나태섭 | 중앙군관학교 10기 | 육군 대령 | |||

| 문상명 | 육군 대령 | 제2연대장, 육군대학 참모장 | |||

| 김영재 | 일본항공학교 | 공군 대령 | 정비보급전대장, 부산공급처장 | ||

| 한성도 | 중앙군관학교 낙양분교 | 육사 3기 | 육군 중령 | 연대장 | 중령으로 예편, 복직 준비 중 한국전쟁에서 실종 |

| 차영상 | 한광반 | 육사 5기 | 육군 중령 | 서울지구 헌병대장 | 1950년 6월 29일 전사 |

| 김명탁 | 한청반 중앙군관학교 제7분교 | 육사 5기 (소위) | 육군 중령 | 제6사단 | 1950년 10월 20일 전사 |

| 차성훈 | OSS 특수작전훈련 | 육사 5기 | 육군 중령 | 제8사단 | 1951년 12월 20일 전사 |

| 김명천 | 신강군관학교 | 육사 5기 | 육군 중령 | ||

| 김중섭 | 한광반 | 육군 중령 | |||

| 박석권 | 육군 중령 | 제10연대 제1대대 중대장 | 강릉 전투에서 부상 | ||

| 윤태현 | 한청반 3기 OSS 특수작전훈련 | 육사 특별 제7기 (소위) | 육군 소령 | 제21연대 제1대대장 | 1950년 7월 17일 즉결처분 |

| 김윤택 | 육사 제5기 (소위) | 육군 소령 | 육사 생도대 제1중대장 | 1950년 6월 30일 전사 | |

| 이무선 | 중앙군관학교 낙양분교 | 육사 특별 7기 1차 (소위) | 육군 소령 | 중대장 | 1951년 4월 13일 전사 |

| 최철 | 한청반 2기 중앙군관학교 제7분교 | 육사 특별 7기 1차 (소위) | 육군 소령 | 제7사단 | 1950년 7월 6일 전사 |

| 김일환 | 한광반 | 육사 8기 3차 | 육군 소령 | 제16연대 | 1950년 11월 22일 전사 |

| 김영남 | 육사 8기 4차 | 육군 소령 | 헌병사령부 제3처 감찰계, 제1군단 헌병대 제2과장, 제18연대 헌병대장 | 1950년 7월 29일 전사 | |

| 박영진 | 한청반 | 육사 7기 | 육군 대위 | 제8연대 | 1950년 6월 25일 전사 |

| 선우기 | 한청반 3기 OSS 특수작전훈련 | 육사 특별 8기 | 육군 대위 | 제7사단 | 1949년 12월 4일 전사 |

| 김현 | OSS 특수작전훈련 | 육사 8기 3차 | 육군 대위 | 제16연대 | 1950년 11월 1일 전사 |

| 이영수 | 1952년 입대 (일등병) | 육군 대위 | 제29연대 | ||

| 황하규 | 제5전구간부훈련반 | 육사 7기 | 육군 대위 | 제3사단 | 1950년 7월 18일 전사 |

| 박재화 | 한청반 2기 중앙군관학교 제7분교 OSS 특수작전훈련 | 육사 8기 2차 | 육군 대위 | 제15연대 | 1950년 6월 28일 전사 |

| 김용호 | 중앙군관학교 22기 통신 | 1950년 7월 25일 임관 (소위) | 육군 중위 | 제10연대 제3대대 통신장교 | 1951년 1월 2일 전사 |

| 허지수 | 중앙군관학교 22기 보병 | 1950년 7월 25일 임관 (소위) | 육군 중위 | 제7연대 | 1950년 8월 3일 전사 |

| 장세국 | 입대 (일등병) | 육군 상사 | 1951년 예편 | ||

| 박찬규 | 육군 하사 | ||||

| 박영일 | 육사 2기 | 불명 | 1948년 8월 예편 | ||

6. 계급 체계

한국 광복군의 계급 체계는 상당 부분 대한제국군에서 따왔다.

| | | 계급 | 견장 |

|---|---|---|

| 장관(將官) | 정장(대장)(正將) |  |

| 부장(중장)(副將) |  | |

| 참장(소장)(參將) |  | |

| 영관(領官) | 정령(대령)(正領) |  |

| 부령(중령)(副領) |  | |

| 참령(소령)(參領) |  | |

| 위관(尉官) | 정위(대위)(正尉) |  |

| 부위(중위)(副尉) |  | |

| 참위(소위)(參尉) |  | |

| 준위(准尉) |  | |

| 하사관(下士官) | 복무정사(원사)(元士) |  |

| 정사(상사)(正士) |  | |

| 부사(중사)(副士) |  | |

| 참사(하사)(參士) |  | |

| 병사(兵士) | 상등병(上等兵) |  |

| 일등병(一等兵) |  | |

| 이등병(二等兵) |  |

광복군은 창설 당시 무관과 병원으로 나뉘었고, 무관은 장관·영관·교관·하사에 각각 정·부·참의 등급이 있었으며, 병원은 일등·이등·삼등이었다. 그러나 1944년 10월 23일 국무회의에 의해 교관은 위관으로, 병원은 상등·일등·이등으로 변경되었다.[28]

참조

[1]

웹사이트

책머리에, 한국 독립운동사를 어떻게 볼 것인가

https://terms.naver.[...]

2023-04-15

[2]

웹사이트

[Y스페셜] 임정로드를 가다…난징ㆍ충칭의 독립운동 숨결

https://www.yna.co.k[...]

2023-04-15

[3]

백과사전

한국광복군 (韓國光復軍)

https://encykorea.ak[...]

2023-04-04

[4]

뉴스

해방 이후 입대자가 광복군 서훈받아

https://news.v.daum.[...]

2006-10-23

[5]

기타

[6]

기타

[7]

기타

[8]

웹사이트

11권 한국광복군Ⅱ 해제

http://db.history.go[...]

국사편찬위원회

2018-10-31

[9]

뉴스

证言篇:在华韩人的抗战

http://www.ssbgzzs.c[...]

2014-12-12

[10]

서적

抗日戦争と民衆運動

創土社

[11]

기타

[12]

웹사이트

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945, The British Commonwealth, The Far East, Volume VI

https://history.stat[...]

Office of the Historian, Bureau of Public Affairs(アメリカ国務省広報局歴史部)

1945-02-05

[13]

서적

抗日戦争と民衆運動

創土社

2002

[14]

기타

[15]

기타

[16]

웹사이트

抗戦時期の韓国光復軍

http://www.hoplite.c[...]

中国黄埔軍校網

[17]

서적

朝鮮人学徒出陣

岩波書店

[18]

기타

[19]

기타

[20]

기타

[21]

서적

朝鮮戦争前史としての韓国独立運動の研究

国書刊行会

[22]

기타

[23]

기타

[24]

웹사이트

1. 駐華代表團 團長

http://db.history.go[...]

국사편찬위원회

[25]

서적

朝鮮戦争/韓国篇 上 建軍と戦争の勃発前まで

原書房

[26]

서적

Betrayal of a Nation

[27]

뉴스

북에서도 환영받지 못한 김원봉.."광복군은 우파무장단체"

https://news.v.daum.[...]

2019-06-07

[28]

웹사이트

大韓民国臨時政府公報 第83号

http://db.history.go[...]

국사편찬위원회

[29]

기타

[30]

기타

[31]

웹사이트

한국의 건군과 군부 연구(1946~1960) Ⅲ.군부의 파벌 구조 1.건군기의 파벌 형성과 주도권의 변화

http://db.history.go[...]

국사편찬위원회

[32]

웹사이트

6・25전쟁사 제1권

http://www.imhc.mil.[...]

국방부군사편찬연구소

[33]

기타

[34]

웹사이트

제1~2공화국 시기의 파벌 형성과 주도권의 변화

http://db.history.go[...]

국사편찬위원회

[35]

서적

朝鮮戦争/韓国篇 上 建軍と戦争の勃発前まで

原書房

[36]

서적

朝鮮戦争/韓国篇 上 建軍と戦争の勃発前まで

原書房

[37]

웹사이트

[특집일반]‘짝퉁 광복군’ 수두룩하다

http://h21.hani.co.k[...]

2019-06-07

[38]

서적

미국의 배반:미군정과 남조선

과학과 사상

1988

[39]

웹사이트

광복군

http://www.independe[...]

[40]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[41]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[42]

간행물

Foreign Relations of the United States, 1942, Vol 1

U.S. Government Printing Office

1942

[43]

뉴스

어제의 오늘: 중국 충칭에서 광복군 창건

http://news.khan.co.[...]

경향신문

[44]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[45]

서적

대한민국임시정부사

일조각

1982

[46]

서적

대한민국임시정부사

일조각

1982

[47]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[48]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[49]

뉴스

해방후 입대해도 광복군?…건국훈장까지 받아

http://www.cbs.co.kr[...]

노컷뉴스

2006-10-22

[50]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[51]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[52]

서적

민족주의자의 길

돌베개

2006

[53]

서적

장준하전집 1

세계사

2001

[54]

저널

[정정당담]잘못된 독립유공 포상 사례 셋

http://www.idomin.co[...]

경남도민일보

2018-10-22

[55]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[56]

저널

기회주의 청년 박정희!

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2002-10-23

[57]

저널

"조선인부대 말만 믿고 입대…민간인 학살說은 사실무근"

https://news.naver.c[...]

세계일보

2006-08-08

[58]

저널

"박정희 비밀광복군?…허무맹랑한 소설 이야기"

https://news.naver.c[...]

노컷뉴스

2015-10-23

[59]

저널

[박정희 인물평전 20회] 일제패망 후 광복군 중대장

https://blog.naver.c[...]

blog.naver.com

2018-01-06

[60]

저널

만주군 중위 박정희, '비밀광복군' 둔갑

https://news.naver.c[...]

세계일보

2006-08-10

[61]

저널

[원희복의 인물탐구]임정기념관건립위원장 이종찬 “이승만부터 김원봉까지 다 아우르겠다”

https://news.naver.c[...]

경향신문

2018-03-18

[62]

저널

박정희 광복군편입은 허위날조

http://hongshin.net/[...]

김홍신 홈페이지

2004-08-29

[63]

저널

만주군 중위 박정희, '비밀광복군' 둔갑

https://news.naver.c[...]

세계일보

2006-08-10

[64]

저널

중위 진급 한달 뒤 일제패망에 낙담 해방 이듬해 패잔병 몰골 귀국선 타

https://news.naver.c[...]

오마이뉴스

2004-08-24

[65]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[66]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[67]

뉴스

엉터리 광복군 많다

https://news.naver.c[...]

SBS 뉴스

2005-03-01

[68]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[69]

뉴스

가짜 독립운동가 판친다? 광복군 1지대원 김득명씨 “가짜 광복군 많다” 폭로

http://www.vop.co.kr[...]

민중의 소리

2005-07-04

[70]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[71]

저널

‘ 짝퉁 광복군 ’ 수두룩하다

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2005-06-24

[72]

저널

가짜가 숨진 독립군 행적 도용 유공 혜택… 보훈처 색출 소극적

https://news.naver.c[...]

서울신문

2019-07-18

[73]

저널

'훈장'이 뭐길래... 가짜 독립운동가 비석까지 세운 사람들

https://news.naver.c[...]

오마이뉴스

2019-05-17

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com